|

|

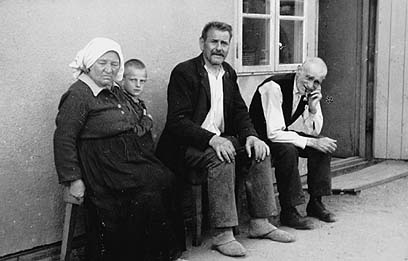

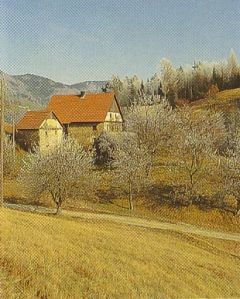

Словены Славяне ВенгрииСловены как этническое меньшинство в Венгрии являются коренными жителями. Их предки поселились примерно с 550 г. н.э. в тех местах, где до сегодняшнего времени проживают этнические словены по обе стороны от границы со Словенией. В Венгрии словены живут в Сценготхарте и в шести приграничных областях, таких как Мосонмадьяровар, Будапешт, а также рассеяны по другим областям страны. В Венгрии они звались как "тот" и "вендус", что до 1920 г., что являлось синонимом "словенский". Утверждение, что "венед не является словеном" возникло в период борьбы за главенство принадлежать к евангелистской ветви христианства в рамках мирного договора в Париже (Trianon) в 1929 г. Письменная версия словенского диалекта на территории Венгрии сохранилась в обеих ветвях (евангелистской и католической) церковных книг. В современных печатных изданиях (пресса, радио и телевидение) и литературе до сих пор на 80% используется употребляемый по сегодня диалект. До сих пор неизвестно, говорят ли венгерские венды на своём собсвенном языке или это лишь диалект словенского языка, сохранившийся со времён их прихода сюда с юго-звпада Венгрии. В достаточной степени известно, что они являются славянами. Они имеют, однако, более широкое "доисторическое" родство: венды были известны в те времена на территории от Малой Азии до Балтийского моря и от Британских островов до нижнего Дуная. В письменных источниках они упоминаются начиная с Гомера и кончая литовским Генрикусом (Heinricus) (XIII век). Согласно открытой информации венды составляли племена, которые были рассеяны на огромных пространствах, но не оставили о себе никаких письменных памятников. (из книги А.Г Задохина и А.Ю.Низовского "Пороховой погреб Европы") Территорию нынешней Cловении населяли в разные времена разные народы: кельты, норики, иллирийцы, венеты. Земледельцы-славяне пришли сюда, на склоны восточных Альп, после 500 года, пройдя через Моравию[*]. Самоназвание "словенцы" традиционно дляокраинных славянских народов. Как считают многие исследователи, таким образом люди одного языка ("словене" - "говорящие" от "слово") отличали себя от соседних народов, говорящих на иных языках - это были "неговорящие", "немые" - немцы, "чудные" - "чудь". Энтоним с корнем "слов" встречается только на периферии славянского мира (словенцы, словаки, словене ильменские) и никогда - в его толще. Между тем известно другое, более раннее самоназвание словенцев - "хорутане" или "карантане". Так они называли себя до прихода на край славянского мира. Под названием "хорутане" словенцы известны русским летописям. А земля, на которой поселились хорутане-словенцы, получила название Карантании (ныне Каринтия[**], одна из административных единиц современной Австрии). Территория, которую занимали словенцы (карантанцы), простиралась от Триеста на Адриатике до Тироля, Дуная и озера Балатон ( по-словенски Blatno jezero, Болотистое озеро), захватывая всю нынешнюю Австрию. Ещё в ходе расселения и освоения новой территории карантанцы-словенцы попали под власть Аварского каганата. Карантанцы приняли активное участие в восстании покорённых аварами славянских племён во главе с Само (622 - 626). В ходе этого восстания возникло одно из первых государственных образований славян, западную часть которого к 630 году занимало княжество Карантания. Княжество Карантания просуществовало до IX века. Его столицей был Крнски Град, основанный во второй половине VII века на священном для карантанцев Госпотсветском поле (ныне - район Клагенфурта, Австрия). Здесь на Госпотсветском поле, до начала XV века проводилась торжественная церемония возведения на престол карантанского князя (правда, с IX века ими уже являлись немецкие герцоги, но об этом ниже). На Госпосветском поле высился так называемый Княжий камень. По традиции, новый князь должен был прийти к нему пешком, в простой крестьянской одежде, ведя одной рукой под уздцы кобылу, а другой рукой — быка. На Княжьем камне восседал старейший по возрасту косез — так назывались словенские феодалы, аналог русских бояр. Вокруг стояли косезы, воины и народ. Около 745 года карантанский князь Борут, не будучи в силах отразить особенно жестокий набег аваров, отдал себя и свою страну под покровительство Баварии. Так началось постепенное подчинение словенцев германскому владычеству. Но вплоть до начала IX века Карантания сохраняла свою автономию, и преемники князя Борута — его сын Горазд и племянник Хотимир — были еще вполне самостоятельными владетелями. И только в 820 году Карантания была окончательно покорена франками. Несколько ранее, к 800 году, карантанцы-словенцы в основном приняли христианство, которому ожесточенно сопротивлялись на протяжении почти полувека, несмотря на то что их князь Хотимир еще в 745 году был окрещен Зальцбургским архиепископом. И дело было не в какой-то особой привязанности карантанцев к язычеству. Просто словенцы ясно понимали, что, принимая новую веру из рук зальцбургских епископов, они тем самым попадают в духовную зависимость к чужому народу, к немцам, и противились этому всеми доступными средствами. Эта борьба на многие столетия определила историческую судьбу словенского народа. На протяжении почти тысячи лет словенцы, находившиеся на крайнем юго-западе славянского мира, противостояли непрерывному немецкому давлению. Несмотря на то, что национальная территория словенцев сократилась почти на две трети (сегодняшняя Австрия занимает исключительно бывшие земли славян-карантанцев), они сохранили свой язык, свою самобытную славянскую культуру. Напрямую бороться с немцами было заведомо бесполезно: силы были слишком неравны. И "линия фронта" словенского сопротивления пролегала в области языка и культуры. Словенцы боролись за славянский язык, за славянскую школу, за славянскую книгу, и эту борьбу на протяжении веков возглавляли не полководцы, а деятели культуры и просветители, среди которых были и протестантские, и католические священники, и светские люди, и политические лидеры: не вероисповедование, не социальное положение, а обострённое национальное самосознание и чувство собственного национального достоинства сплачивали словенцев в единую нацию. Выдающимися деятелями словенской культуры были первопечатник Примож Трабур (1508 - 1586), издавший первые книги на словенском языке - "Абеседарий", "Катехизис" и "Словенский календарь", Адам Бохорич (1520 - 1598) - создатель словенской азбуки (на основе латинской графики), издатель первой словенской грамматики, Юрий Далматин (1547 - 1598) - первый переводчик Библии на словенский язык, епископ Люблянский Томаш Хрен, создавший на рубеже XVI-XVII веков кружок словенских просветителей, педагогов и проповедников, историк и писатель Антон Томаш Линхарт (1756 - 1795), написавший первую историю словенского народа, поэт Валентин Водник (1758 - 1819).  В своих многочисленных трудах словенские культурные деятели постоянно подчёркивали, что словенцы являются частью великого славянского племени. Идея славянского единства и попытки установить культурные связи с Россией характерны для многих словенских деятелей. Словенский просветитель Блажа Кумердей (1738 - 1805) одним из первых установил связи с Российской Академией наук, направив в 1780 году в Петербург своё "Сочинение о языкознании славян и русских".

В своих многочисленных трудах словенские культурные деятели постоянно подчёркивали, что словенцы являются частью великого славянского племени. Идея славянского единства и попытки установить культурные связи с Россией характерны для многих словенских деятелей. Словенский просветитель Блажа Кумердей (1738 - 1805) одним из первых установил связи с Российской Академией наук, направив в 1780 году в Петербург своё "Сочинение о языкознании славян и русских".Создателем современного словенского литературного языка считают Франце Прешерна (1800 – 1849) — поэта общеславянского значения. Его знаменитая «Здравица», в которой поэт воспел дружбу славянских народов, стала сегодня гимном независимой Словении. Словенцем был и Сигизмунд Герберштейн (1486 – 1566) — посол австрийского императора, побывавший в России в 1517 и 1526 годах и оставивший свои знаменитые «Записки о Московии» (1549). Пройдя через многие и многие испытания, словенский народ победил в многовековой борьбе с онемечиванием, сохранив себя как нация. В 1910 году в тогдашней Австро-Венгрии словенцами считали себя 1,4 миллиона человек. Словенские промышленники, банкиры и торговцы играли важную роль в экономике Австро-Венгерской империи. К 1910 году развитие словенских земель находилось на довольно высоком уровне. Зжесь действовало несколько крупных металлургических предприятий, в основном принадлежащих "Краинской промышленной компании", химические, деревообрабатывающие, угольные шахты. Словенские Люблянский кредитный банк и Союз югославянских сберегательных касс являлись одними из крупнейших кредитно-финансовых учреждений Австро-Венгрии. Однако засилье австрийских шовинистов и пангерманистов тормозило дальнейшее развитие нации. Особую тревогу у словенцев вызывало явно обозначившееся на рубеже 1860 - 1870-х годов стремление пангерманистов к созданию общегерманского государства в центре Европы, возникшее на волне объединения Германии. Пангерманисты считали своей первоочередной миссией полную германизацию Словении ввиду её чрезвычайно важного географического положения: через словенские земли лежал выход Австрии и Германии к Адриатическому морю. А "лоскутная" Австро-Венгрия грозила вот-вот развалиться, и тогда земли, населённые словенцами, попали бы под власть Германии. Была и другая опасность: на западные словенские земли претендовала объединившаяся Италия. С одной стороны, такая ситуация подталкивала многих словенцев к защите целостности империи Габсбургов, но наряду с этим усиливалась и другая терденция: стремление к укреплению межславянских связей, связях с Россией и землями южных славян. Именно на конец XIX века приходится пик интереса словенцев к русской культуре. Очень много в этом направлении сделали словенские литератары Фран Целестин, Иван Хрибар, Богумил Вошняк, Иван Приятель, трудами которых на словенский язык переведены многие русские писатели-классики, опубликованы исследования и ессе о русской культуре и русской литературе. Чрезвычайно важным событием, ставшим катализатором процесса югославянского объединения, явилась конституционная реформа 1867 года, в результате которой вместо единой Австрийской империи была создана "дуалистическая" монархия - Австро-Венгрия под скипетром австрийского монарха. Обе части Австро-Венгрии отныне имели собственные парламент и правительство. Официальным языком Австрии оставался немецкий, в Венгрии им становился венгерский. При этом в состав Австрии входили населённые славянами Чехия, Моравия, Галиция, Буковина, Словения, Далмация, в состав Венгрии - Хорватия и ряд областей, населённых сербами. Всё острее вставал вопрос об объединении всех южных славян, находящихся под властью Габсбургов. Первым крупным шагом в этом направлении стало объединённое совещание политических и общественных деятелей Австро-Венгрии - словенцев, хорватов, и сербов, состоявшееля в Любляне в 1870 году. Собрание опубликовало декларацию о единстве всех "югославян" Австро-Венгрии. Из этой декларации берёт своё начало идея Югославянской федерации - прообраза будущей Югославии. По мере усиления пангерманистских тенденций, усиливалась борьба словенцев за югосславянскую солидарность. На рубеже XIX-XX веков на эти позиции перешли даже словенские католические организации, до той поры выступавшие с консервативных позиций. Окончательную форму идея единства славян Австро-Венгрии обрела в так называемой концепции триализма, которая должна была заменить "дуалистическую" Австро-Венгерскую монархию: по замыслу её авторов - славян, все земли Австро-Венгрии, населенные южными славянами, должны были быть объединены в автономную единицу, которая станет самостоятельным в государственно-правовом отношении организмом под скипетром габсбургекой династии, и Австро-Венгрия превратится в Австро-Венгро-Югославию. Идея триализма господствовала в умах словенских политиков вплоть до последнего года Первой мировой войны. Казалось, что эта идея может быть плодотворной, и вероятно, её реализация на какое-то время задержала бы распад империи Габсбургов, но в Вене и особенно в Будапеште доминировали совсем другие взгляды. Твердолобые националисты просто отвергали саму мысль о возможности какой-либо славянской автономии, а более трезвые умы понимали, что ситуация на самом деле гораздо сложнее: ведь в состав Австро-Венгрии входили еще Чехия, Словакия, Южная Польша, Галиция, Буковина и Трансильвания, и шаг навстречу требованиям югославян означал, что Вене придётся тогда иметь дело с аналогичными претензиями и других народов, в первую очередь чехов, которые параллельно с югославянами предлагали своё видение триализма: Австро-Венгро-Чехия. Но тогда империя просто развалится! Ситуация явно вела в тупик. И выходом из этого тупика неожиданно стала Первая мировая война, к которой Европа последовательно двигалась начиная с 1870-х годов ... * МОРАВИЯ (Morava) - историческая область в Чехии. Древнее население - кельты, с сер. 1-го тыс. н.э. - славяне (мораване и др.). В 623-658 в составе державы Само, в 9-10 вв. - Великоморавской державы. С 1029 во владениях Пржемысловичей. В 1526-1918 под властью Габсбургов. С 1918 в составе Чехословацкой республики. В 1938-39 оккупирована Германией, включена в "Протекторат Богемии и Моравии". После освобождения в апреле - мае 1945 вошла в состав Чехословакии (Чехии). ** Каринтия (Kärnten, Carinthia) - историческая область в Европе, в бассейне р. Драва. С кон. 6 в. заселена славянами, входила в Карантанию. С нач. 11 в. герцогство. С 1335 владение Габсбургов. По Сен-Жерменскому мирному договору 1919 большая часть Каринтии в составе Австрии (земля Каринтия), часть - в Словении, небольшой район - в Италии... (из официальной истории - краткий очерк) Территория Словении в древности была заселена иллирийско-кельтскими племенами, в 1 в. до н.э. захвачена римлянами и романизирована.  С 6 в. в долинах рек Драва, Сава и Мур поселились славянские племена. В 626 они освободились из-под власти аваров и создали самостоятельное славянское государство Великая Карантания. В 745 его князь Борут в борьбе с аварами принял покровительство Баварии, словенцы были обращены в христианство. С конца 8 – начала 9 вв. Великая Карантания входила в состав Франкской державы, а после ее распада – Священной Римской империи германской нации. В 13 в. словенские земли входили во владения чешского короля Пшемысла II, а затем попали под власть Габсбургов. Прибрежные города оказались в 12–13 вв. под управлением Венецианской республики. С 6 в. в долинах рек Драва, Сава и Мур поселились славянские племена. В 626 они освободились из-под власти аваров и создали самостоятельное славянское государство Великая Карантания. В 745 его князь Борут в борьбе с аварами принял покровительство Баварии, словенцы были обращены в христианство. С конца 8 – начала 9 вв. Великая Карантания входила в состав Франкской державы, а после ее распада – Священной Римской империи германской нации. В 13 в. словенские земли входили во владения чешского короля Пшемысла II, а затем попали под власть Габсбургов. Прибрежные города оказались в 12–13 вв. под управлением Венецианской республики.Несмотря на нападения турок-османов с 15 в., словенские земли оставались под властью Габсбургов до начала 19 в. Крестьянские восстания 1478, 1515 и 1573 были подавлены. В 16 в. в Словении распространилось протестантское движение, его лидеры Примож Трубар, Адам Богорич и Юрий Далматинец явились основоположниками словенского литературного языка. Но в 17 в. деятельность иезуитов привела к тому, что Словения стала вновь почти полностью католической страной. Перемещение торговых путей и Тридцатилетняя война в 17 в. способствовали экономическому упадку Словении, но в 18 в. хозяйственное развитие вновь активизировалось, развернулось национальное просветительское движение.  В 1809–1814 словенские земли входили в состав созданных Наполеоном Иллирийских провинций. Французские власти разрешили использовать словенский язык для местного самоуправления, способствовали развитию системы дорог, отменили цеховые привилегии, создали новые школы и ввели в действие гражданский Кодекс Наполеона. Но в 1814–1815 Словения была вновь передана Австрии и находилась под властью Габсбургов до 1918. После 1830 в Словении распространилось зародившееся в Хорватии иллирийское движение; его лидеры выступали за культурное и политическое объединение южных славян. Словенский поэт Ф.Прешерн (1800–1849) способствовал повторной славянизации онемеченного среднего класса страны. Во время революции 1848 словенские «национальные клубы» призывали к созданию словенского королевства под властью Габсбургов. Большая часть словенских земель оставалась в составе Австрии, но в 1866 Венецианская Словения была передана Италии, а в 1867 словенская территория к северу от р.Мура была включена в состав Венгрии. Словенское крестьянство, освобожденное от крепостной зависимости в результате революции 1848, получило небольшие земельные наделы; вскоре образовался многочисленный класс свободных, но безземельных крестьян, которые переселялись в города. Число рабочих на рубеже 19–20 вв. достигло 80 тыс. человек. Созданные в 1890-х политические партии: Словенская народная (клерикальная), Национально-прогрессивная (либеральная) и Югославянская социал-демократическая партия, ориентировались на сохранение монархии Габсбургов, выступая за создание в ее составе славянского государства (триализм). Однако после Первой мировой войны большая часть Словении оказалась в составе нового Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 – Югославии). В 1929 район с населением, говорящим на словенском языке, был включен в югославскую бановину (область) Драва. В годы Второй мировой войны югославская Словения была разделена между Германией, Италией и Венгрией. Тысячи словенцев отправлялись на работу в немецкие трудовые лагеря и на заводы, были мобилизованы в армию или насильственно переселены в Сербию и Хорватию. Возникли два основных движения Сопротивления: одно возглавлялось коммунистами, другое – националистами. Коммунисты одержали победу, и в 1945 Словения в качестве одной из шести республик вошла в состав Федеративной Народной Республики Югославии. В 1963, в соответствии с новой конституцией, Словения стала республикой в составе Социалистической Федеративной Республики Югославии. Правящий Союз коммунистов Словении входил в состав Союза коммунистов Югославии. Смерть югославского лидера И.Б.Тито (1945–1980) привела к обострению национальных противоречий в Югославии. Словения, которая в 1987 давала 20% национального продукта страны и обеспечивала 25% экспорта, стала выступать за предоставление большей независимости в осуществлении экономической деятельности. В 1989 в республике стали возникать оппозиционные политические партии. Крупнейшие из них (Словенский демократический союз, Социал-демократический союз Словении, Словенское христианско-социальное движение, Словенский крестьянский союз, «Зеленые» и др.) образовали блок «Демократическая оппозиция Словении» (ДЕМОС). В апреле 1990 ДЕМОС одержал сокрушительную победу на первых многопартийных выборах в Скупщину (парламент); правительство Словении возглавил лидер социал-христиан (позднее – христианских демократов) Лойзе Петерле (1990–1992). Однако на пост президента был избран член Партии демократического обновления (бывшего Союза коммунистов) Милан Кучан (1990–2002). 2 июля 1990 Скупщина приняла Декларацию о суверенитете Республики Словении, а 23 декабря был проведен референдум по вопросу провозглашения Словении независимым государством. Подавляющее большинство жителей высказалось за независимость страны, и 26 декабря 1990 она была объявлена самостоятельным государством (см. политическую карту). 31 января 1991 словенский парламент принял Декларацию об отделении, а 25 июня 1991 объявил Словению независимой республикой, отозвав своих представителей из общеюгославских органов власти. На следующий день начались столкновения между войсками Югославской народной армии и вооруженными словенскими отрядами, которые продолжались ок.10 дней. В июле было заключено соглашение о перемирии, а в последующие месяцы федеральные войска покинули территорию Словении. 23 декабря 1991 была принята конституция страны, и ее независимость признана большинством зарубежных государств. В декабре 1992 в независимой Словении состоялись первые свободные парламентские выборы. Успеха на них добилась левоцентристская Либерально-демократическая партия (ЛДП). Ее лидер Янез Дрновшек сформировал правительство в составе представителей ЛДП (в 1994 преобразована в партию Либеральные демократы Словении), христианских демократов и Объединенного списка социал-демократов (ОССД – блока во главе с бывшими коммунистами). В 1996 оно добилось ассоциированного членства Словении в ЕС, а также снятия эмбарго на поставку вооружений в страну. Выборы в ноябре 1996 не изменили существенно расстановку политических сил. В январе 1997 Дрновшек возглавил кабинет, в который вошли члены ЛДС, ОССД, Демократической партии пенсионеров и правой Словенской национальной партии, а в следующем месяце – новое правительство с участием ЛДС, Народной партии (Крестьянского союза) и Демократической партии пенсионеров при поддержке ОССД. Словенское правительство продолжало сбалансированные экономические преобразования, стремясь предотвращать потенциальные финансовые кризисы, осуществлять контроль за краткосрочным движением капиталов, уравновесить платежный баланс и бюджет, снижать процентные ставки и проводя умеренную антиинфляционную политику. В 1998 был урегулирован вопрос о сухопутной границе с Хорватией, но осталась открытой проблема морской границы. В 1999 Словения поддержала блок НАТО в его конфликте с Югославией. Весной 2000 правительственная коалиция распалось и кабинет Дрновшека пал. Народная партия объединилась с оппозиционными христианскими демократами; лидер новой Словенской народной партии (СНП) Андрей Баюк сформировал правительство, в которое вошла также Социал-демократическая партия. Но уже в августе 2000 в СНП произошел раскол: премьер-министр Баюк, сторонник введения мажоритарной избирательной системы, вышел из нее и создал партию Новая Словения – Христианская народная партия. Парламентские выборы в октябре 2000 подтвердили преимущество ЛДС, и Дрновшек вернулся к власти во главе кабинета ЛДС, ОССД и СНП при поддержке Демократической партии пенсионеров. Правительство приняло меры, направленные на достижение экономической стабильности, приведение законов в соответствие с законодательными нормами ЕС, а также скорейшее вступление Словении в ЕС и НАТО. В конце 2002 в Словении прошли президентские выборы, и во втором туре Дрновшек одержал победу над Барбарой Брезигар, прокурором Словении. Новым премьер-министром вместо него стал либерал-демократ Антон Роп. В декабре 2002 Словения получила приглашение вступить в НАТО. В марте 2003 на референдуме 90% словенцев проголосовали за вступление в ЕС и 66% – за присоединение к НАТО. 1 мая 2004 страна стала полноправным членом ЕС. 29 марта 2004 Словения официально стала членом НАТО.  Ссылки: www.lexikon: Slovenen (на немецком языке) История Словении-Карантании (на английском языке) Европейские меньшинства: словены www.slo.at - словенское культурное объединение Austria Slovenica. Die Karntner Slowenen und Osterreich Kärnten Словенский: видеть, слышать, говорить (на словенском языке) Словения и Каринтия (Корушка) - старая карта (280Кб) (адрес оригинала: http://www.svevlad.org.yu/Mape_toponimi_files/Slovenija.htm) |